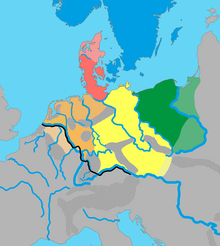

Ингевоны (Ingävonen, Ingväonen, древнегерм. Ingwiaiwen), Ingaevones[1] — одно из германских племён живших в римскую эпоху от устьев Рейна до Балтийского моря[2], согласно Плинию и Тациту одна из больших групп германских племён.

Уже в IV веке до нашей эры греческий путешественник Пифей рассказывал об ингевонах как о жителях побережья Северного моря[3].

Племена

В конце I века по Рождестве Христовом германцы могли быть разделены реками на три группы:

- западные, к ней принадлежали:

- восточные;

- северные[4].

В состав ингевонов как одного из трёх главных племён западных германцев входили фризы, саксы, англы и, возможно, юты, которых по мнению ряда историков следует все же относить к восточным германцам: племенам готской группы, бургундам и вандалам и находившихся в более близком родстве с германскими племенами, населявшими Скандинавию. Если фризы так и живут по сию пору во Фрисландии, то англы, и, частично, саксы и юты, переправились на Британские острова, где превратились в костяк нынешней англоговорящей части британской нации. В другом источнике указано что к ингевонам принадлежали фризы, хавки, амсиварии, бруктеры, ангриварии (энгры), саксонцы, англы, свардоны, тевтоны[1].

Происхождение названия

Впервые ингевоны упоминаются в «Естественной истории» (2-я половина I в. н. э.) Плиния Старшего.

Германские племена распадаются на пять групп:

1) вандилиев, часть которых составляют бургундионы, варины, харины, гутоны;

2) ингвэонов, к которым принадлежат кимвры, тевтоны и племена хавков;

3) иствэонов, ближе всего живущих к Рейну и включающих в себя сикамбров;

4) живущих внутри страны гермионов, к которым относятся свевы, гермундуры, хатты, херуски;5) пятую группу — певкинов и бастарнов, которые граничат с вышеназванными даками.

Вторым ингевоном упоминает Тацит в работе «О происхождении германцев и местоположении Германии» (конец I в. н. э.). Согласно ему, германцы возводили начало своего рода к божественному предку по имени Туистон (Туиско[5]). Туистон имел сына по имени Манн (ср. с индийским именем Ману, в сказании о потопе; вероятно, имя это восходит к индоевропейскому корню). У Манна в свою очередь было три сына — Инге, Иске и Эрмине, чьи потомки называют себя по имени прародителей.

В древних песнопениях, — а германцам известен только один этот вид повествования о былом и только такие анналы, — они славят порождённого землёй бога Туистона. Его сын Манн — прародитель и праотец их народа; Манну они приписывают трех сыновей, по именам которых обитающие близ Океана прозываются ингевонами, посередине — гермионами, все прочие — истевонами. Но поскольку старина всегда доставляет простор для всяческих домыслов, некоторые утверждают, что у бога было большее число сыновей, откуда и большее число наименований народов, каковы марсы, гамбривии, свебы, вандилии, и что эти имена подлинные и древние.

Божественный предок

Наши сведения об Инге коротки и отрывочны. В «Беовульфе» упоминается, что он жил вначале с восточными данами, затем ушёл на восток, через море в сопровождении своей волшебной колесницы. Как отмечает Я. Гримм, колесница — практический неизменный атрибут германских богов.

Ей противоречит другой миф, прямо отождествляющий Инге и Фрейра. Гримм предполагает, что Инге не имя, но прозвище, и возводит его к древнегерманскому ýnglîngr — «юный». Это имя он получает и затем носит среди хердингов, — чье название Гримм расшифровывает как «герои», или возможно просто «некие люди», «некий народ». Вероятно, из тех же хердингов родом «Хартунг, конунг русов», чье имя ещё в XIX веке жило в немецких легендах. Хартунг был другом и советчиком Инге в его путешествиях, вторым советчиком легенды называют турецкого «конунга» Игинви.[источник не указан 24 дня]

Ингевоны в лингвистике

Под именем ингевонов в лингвистических исследованиях обычно определяются носители части западногерманских языков, таких как англский, сакский и фризский, для которых характерны некоторые особенности языкового строя и отличающие их от других диалектных групп старогерманского: восточных и центральных, а также северных. Для данной подгруппы характерно т. н. ингевонское падение носовых.

Примечания

- ↑ 1 2 Ingaevones // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885.

- ↑ Ингевоны // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

- ↑ Ингевоны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Германцы // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

- ↑ Туиско // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Литература

- Grimm, Jacob. Deutsche Mythologie. — 1835. Deutsche Mythologie (нем.)

- Германцы, племя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Германцы // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

- Germania // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885.

- Тацит в переводе А.Бобовича («О происхождении германцев и местоположении Германии»)[1]

- Введение в германскую филологию. Учебник для филологический факультетов вузов Арсеньева М. Г., Балашова С. П., Берков В. П. и др. Издательство: ГиСб 2003, ISBN 5-8330-0102-1

You must be logged in to post a comment.